ESTHER DUQUE

SORIA

Apenas ha comenzado la mañana y rl Palacio de la Audiencia respira un silencio distinto. No es el habitual de las exposiciones, ese que impone distancia. Es un silencio cálido, contenido, como si quienes lo ocupan supieran que se encuentran ante algo más que una sucesión de obras. Frente a los muros, decenas de personas observan con detenimiento, algunas en quietud prolongada, otras con el gesto leve de quien reconoce un lugar, una escena, un rostro que formó parte de su infancia o que bien podría pertenecer a alguien conocido. Están contemplando fragmentos de su propia historia.

La exposición “De la Rosa: Pinceladas de una vida”, organizada por el Ayuntamiento de Soria, ha convertido este espacio en un enclave emocional que desborda lo estrictamente artístico. Es un recorrido por la obra y el universo creativo de Rafael de la Rosa, un autor que durante décadas ha sostenido con firmeza un vínculo profundo con su entorno. Su trabajo, lejos de la estridencia, ha operado como un cuaderno de campo, como una mirada atenta al discurrir del tiempo en la tierra que habita.

No hay solemnidad en la forma en que se ha dispuesto el recorrido, ni una pretensión retrospectiva al uso. Las piezas no están ordenadas según periodos ni divididas por técnicas. Lo que se propone es un tránsito. Una deriva íntima por los caminos que ha trazado este artista soriano, que ha hecho de la observación una forma de resistencia. La muestra, abierta al público durante el verano, se convierte en una suerte de relato coral, donde el autor, sin imponerse, da voz a una tierra que en muchas ocasiones ha hablado demasiado bajo.

Con dedos manchados

En el acto inaugural, la concejala de Cultura, Gloria Gonzalo, resumía el sentido de esta exposición como “un regalo compartido con la ciudadanía”. La expresión no se queda en el terreno de lo institucional. Lo que se percibe en quienes asisten al acto es una forma de agradecimiento silencioso hacia alguien que ha sabido reflejar con honestidad los perfiles humanos de su tiempo.

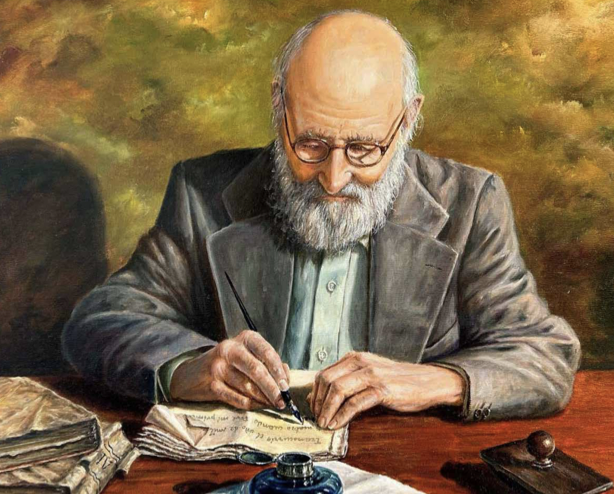

“Rafael ha captado como pocos la esencia de esta ciudad, su pulso, sus silencios”, señalaba Gonzalo, rodeada por la familia del artista, por compañeros de generación, por vecinos que se detenían frente a las obras como quien reencuentra una escena olvidada. De la Rosa ha pintado sin aspavientos, pero con fidelidad. La suya ha sido una tarea persistente, hecha de observaciones pequeñas, de horas repetidas en el taller, de pigmentos desgastados por la costumbre. Un trabajo silencioso que ahora emerge como testimonio colectivo.

María de la Rosa, hija del pintor, compartía con los presentes el esfuerzo que ha supuesto construir esta muestra sin caer en la nostalgia. “No queríamos organizar una exposición para mirar hacia atrás. Queríamos que quien la visite entienda cómo ve Rafael el mundo, cómo lo transforma desde lo mínimo. Él no retrata; interpreta”. Las palabras, pronunciadas sin artificio, dan cuenta del vínculo familiar con un proceso creativo que ha marcado el ritmo de toda una vida.

No se trataba, por tanto, de mostrar un catálogo de éxitos ni de recorrer etapas.

La exposición invita a reconocer una mirada. Una forma de observar lo que ocurre cerca, sin filtros, sin grandilocuencia. Esa forma —persistente, generosa— es la que ha hecho que los trabajos de De la Rosa adquieran con el tiempo un valor documental, casi etnográfico. En sus cuadros no hay pretensión de eternidad. Hay deseo de comprender.

Desde donde mirar

A escasos kilómetros del casco urbano, en una nave discreta junto a la carretera de Logroño, se encuentra el espacio donde todo comienza. Allí, en su taller, Rafael de la Rosa ha pasado buena parte de su vida rodeado de lienzos, frascos, pigmentos y papeles. El lugar no responde al canon del estudio artístico como espacio de exhibición. Es, más bien, un taller artesano donde la pintura convive con la espera, donde las obras nacen sin calendario, impulsadas por una necesidad que no atiende a plazos.

Quienes han tenido la oportunidad de entrar describen un ámbito cargado de calma, casi monástico. No hay tecnología ni dispositivos electrónicos, salvo los estrictamente necesarios. Sí hay luz. Mucha. Y silencio. En ese entorno, Rafael trabaja desde la concentración, sin otra guía que la intuición. No planifica exposiciones, no proyecta series. Simplemente observa. Y, cuando algo le conmueve, lo fija con trazo preciso.

En ese espacio nacen figuras, paisajes, escenas que luego viajarán a otras salas o permanecerán allí, apiladas, esperando el momento. Algunas nunca llegan a mostrarse. Otras reaparecen años después, transformadas por la propia evolución del artista.

Lo que todas comparten es ese componente casi confesional: la voluntad de dejar constancia de una emoción o un instante antes de que se desvanezca.

Durante la inauguración, Rafael de la Rosa no buscó el protagonismo. Agradeció el afecto, miró con detenimiento a quienes se habían acercado, y se limitó a pronunciar unas pocas frases. “He pintado todo lo que he sentido. No lo que se esperaba de mí. Nunca me ha interesado la moda. Solo me ha importado que aquello que saliera del pincel tuviera verdad”. Fue lo único que dijo en voz alta. Pero no hacía falta más.

Sus palabras no son nuevas para quienes lo conocen. Desde sus primeros trabajos, De la Rosa ha defendido un arte vinculado a la emoción, al reconocimiento mutuo entre quien pinta y quien observa. No ha buscado impresionar, sino dialogar. Esa forma de entender la creación como vínculo ha hecho que su obra —a menudo elaborada con medios humildes— se mantenga vigente. Porque no pertenece únicamente a una estética, sino a una experiencia compartida.

En los últimos meses, una complicación de salud redujo su ritmo de trabajo. Sin embargo, la organización de la muestra se convirtió, en palabras de la familia, “en una motivación profunda”. La posibilidad de ver reunida una parte significativa de su producción —aunque sea apenas un fragmento de todo lo creado— le ha devuelto el impulso. “El arte también es ilusión —comentaba su hija—. Y esa ilusión da energía para seguir adelante”.

La exposición se enmarca también en la programación conmemorativa del 150 aniversario del nacimiento de Antonio Machado. No es casual: Rafael de la Rosa ha mantenido con el poeta una relación constante, no desde la literalidad, sino desde la afinidad espiritual.

Ambos han entendido la meseta como espacio de introspección, como lugar que exige ser narrado. El pintor ha devuelto a Machado imágenes que nacen de sus versos, sin necesidad de ilustrarlos. Es una forma de conversación entre disciplinas que no compiten, sino que se reconocen.

En la muestra, esa conexión se deja entrever sin explicitarse. No hay necesidad.

El visitante que conoce la obra del poeta sabrá identificar las resonancias. El que no, captará igualmente el tono contenido, la melancolía sin dramatismo, la belleza austera que ambos han compartido.

A modo de complemento, puede consultarse en la propia sala una publicación editada años atrás por el consistorio soriano, en la que se recogen bocetos, textos y materiales vinculados a esa relación entre palabra e imagen. Allí, como un documento olvidado, aparece incluso una localización concreta: la del olmo real que inspiró uno de los poemas más conocidos de Machado. Una nota de prensa rescatada del archivo local devuelve al lector la precisión geográfica de un símbolo literario.

Detalles como este refuerzan la idea de que la obra de De la Rosa no sólo representa; también investiga, recupera, preserva.